昆布の魅力

豊かな栄養を蓄えて育つ北海道の昆布

古くから北海道の人々の生活に根ざしてきた昆布は、食材以上の存在です。北前船によって全国へ運ばれ、各地の食文化に影響を与え、祝い事や贈り物にも用いられてきました。その歴史と文化は、今もなお私たちの食卓に息づいています。北の荒波にもまれ、豊かな栄養を蓄えて育つ北海道の昆布は、日本の食文化に欠かせない宝物です。その種類は多岐にわたり、それぞれが個性豊かな風味と用途を持っています。

出汁としてだけでなく、昆布そのものを味わう楽しみも尽きません。肉厚で食べ応えのある昆布は煮物に、粘りの強い昆布は和え物や汁物に。また北海道昆布には、旨味成分であるグルタミン酸をはじめ、ヨウ素、カルシウム、鉄分、食物繊維など、私たちの健康維持に欠かせない栄養素が豊富に含まれています。日々の食事に取り入れることで、美味しく、そして健やかに過ごすためのサポートをしてくれます。

昆布の栄養について

海からの贈り物・昆布の栄養まるわかり

体においしい昆布の栄養

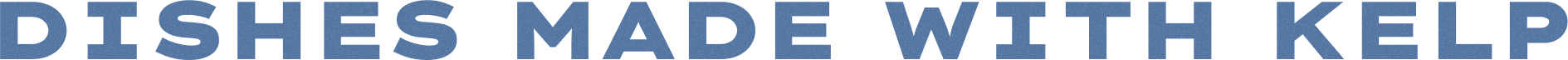

古来から食物繊維やカルシウムが豊富に含まれていることから重宝されてきた昆布。近年ではその栄養価に対する世界的な関心が高まっています。

昆布のねばり成分は、「アルギン酸」や「フコイダン」と呼ばれる水溶性の食物繊維で、昆布の約1/3は食物繊維からできています。水に溶けて体の中でネバネバになり、一緒に食べた物をゆっくり消化・吸収させるので、食後の血糖値の上昇をゆるやかにしてくれます。

大注目の"短鎖脂肪酸"

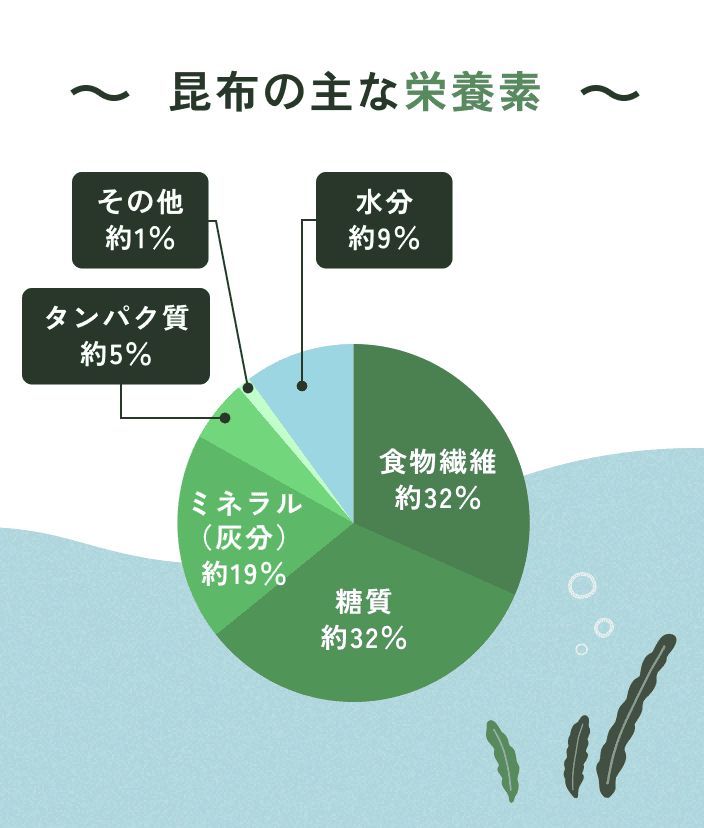

昆布に含まれる水溶性食物繊維は、野菜では摂りにくい栄養素で、腸内細菌の大好物です!

この食物繊維は、大腸では腸内細菌のエサとなり発酵するため「発酵性食物繊維」と呼ばれています。

この「発酵性食物繊維」が「短鎖脂肪酸」を作り出すことにより、免疫機能の向上や腸のぜん動運動の促進、水やミネラルの吸収をサポートしたりと健康に関わる様々な働きをしています。

「発酵性食物繊維」はもともと自分の腸にいる腸内細菌のエサとなるため、腸内環境を整えることで「短鎖脂肪酸」を効果的に作り出すことができます。

ヨーグルトなど、善玉菌そのものを腸に届ける働きのある食品とあわせてとることで腸活効果がより高まります!

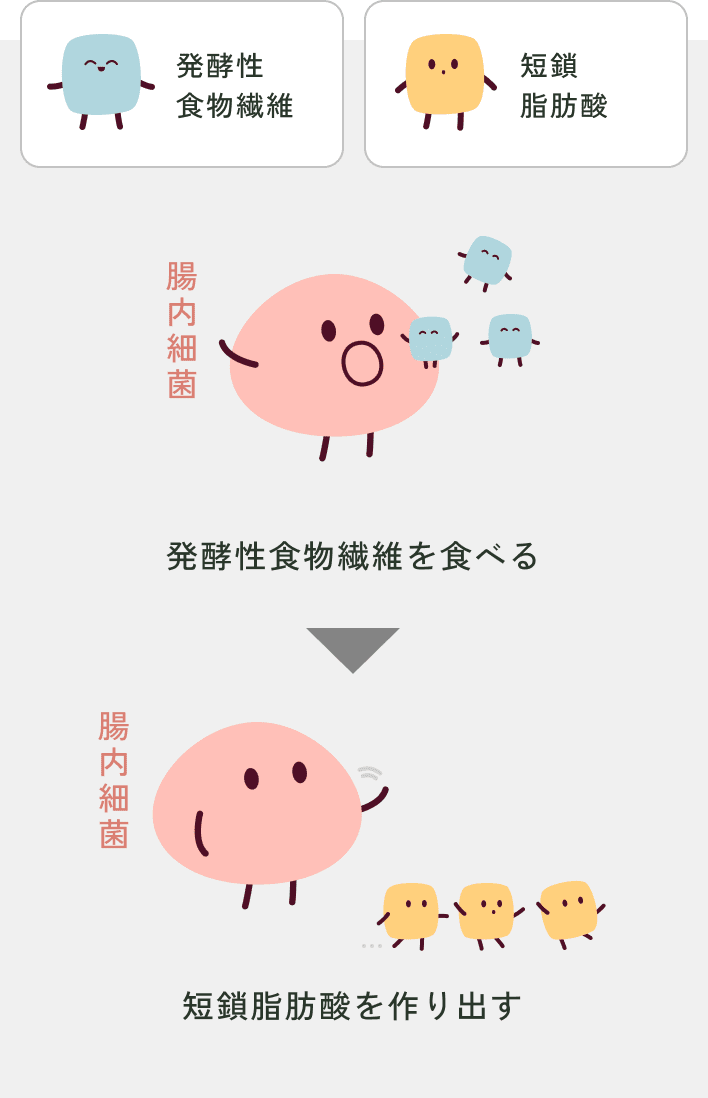

太りにくいからだに

食物繊維は、胃から小腸、大腸へと通過する時に、糖質や脂質の吸収を抑制し、体外へ出す手助けをしてくれます。

さらに、腸内で作られた「短鎖脂肪酸」が体内の脂肪細胞へ「これ以上脂肪を取り込まないよう」指令を出すため、太りにくい体になります。

「短鎖脂肪酸」の働きによって腸内環境が整うと、腸の粘膜バリアが高まり、免疫機能が正常に働きやすくなるため、アレルギーなど、免疫の誤作動や暴走を抑える効果があります。

また、脳と腸には密接な関係があり、腸の状態が心の健康に影響を与える可能性があることが分かってきました。

腸内環境を整え、心と体の健康を目指しましょう!

昆布の種類

昆布にも種類と特徴がある!?

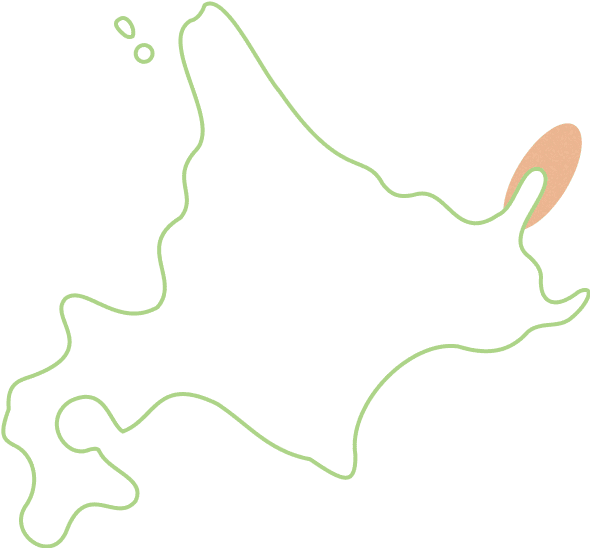

北海道産昆布は、日本の昆布生産の約90%を占める高品質な海藻です。同じ北海道産でも採れた場所により昆布の種類や用途が変わってきます。ここでは北海道産昆布を7種類ご紹介をします!それぞれの特徴を知って用途に応じて使用しましょう!

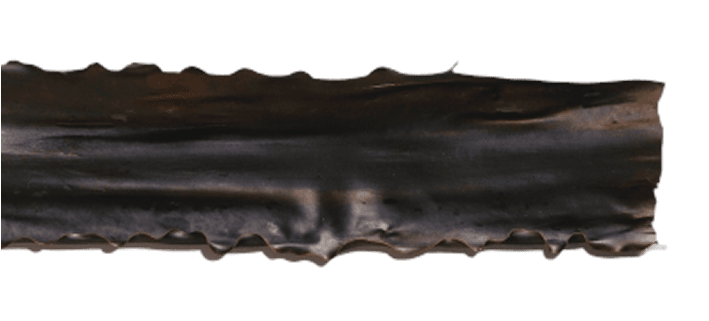

真昆布

MAKONBU

- 産地

- 函館を中心に松前から室蘭までの沿岸

- 特徴

- 幅が広く肉厚。結納品などの飾りにも使われる

- 主な用途

- だし、塩昆布、おぼろ・とろろ昆布、佃煮、バッテラなど

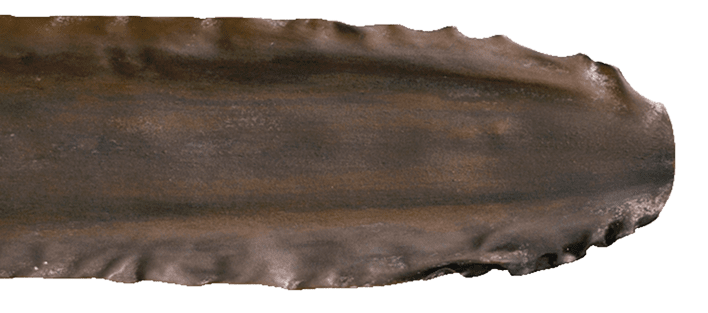

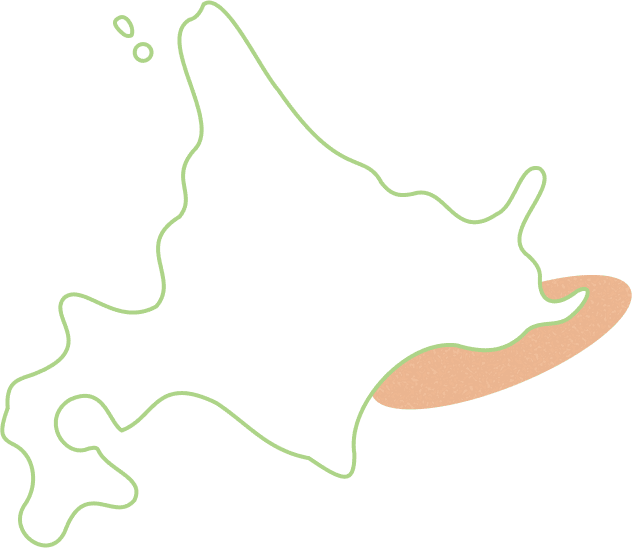

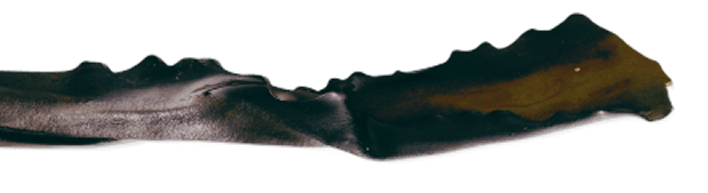

羅臼昆布

RAUSUKONBU

- 産地

- 羅臼沿岸

- 特徴

- 茶褐色で幅が広くやわらか。香り高いだしがとれる

- 主な用途

- だし、昆布じめ、おしゃぶり昆布など

利尻昆布

RISHIRIKONBU

- 産地

- 利尻・礼文・稚内を中心とした北海道北部の沿岸

- 特徴

- やや堅め。澄んだ香りのよいだしがとれる

- 主な用途

- だし、塩昆布、おぼろ・とろろ昆布など

日高昆布

HIDAKAKONBU

- 産地

- 主に日高沿岸

- 特徴

- 細く火が通りやすいため、調理しやすい

- 主な用途

- だし、昆布巻、佃煮、おでん用の昆布など

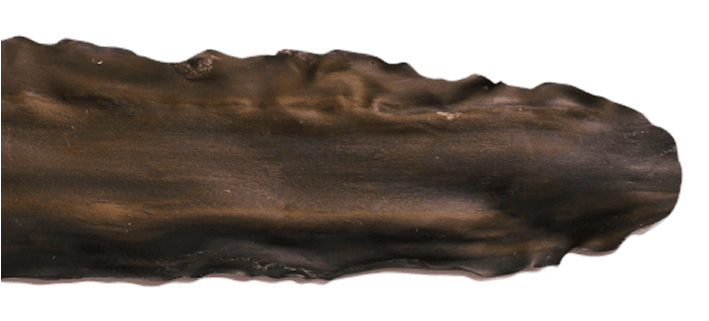

厚葉昆布

ATSUBAKONBU

- 産地

- 釧路以東の沿岸

- 特徴

- 幅が広く肉厚

- 主な用途

- 昆布巻、佃煮、酢昆布など

長昆布

NAGAKONBU

- 産地

- 釧路以東の沿岸

- 特徴

- 文字通り10~20mと長い

- 主な用途

- 佃煮・おでん用の昆布、昆布巻など

細目昆布

HOSOMEKONBU

- 産地

- 北海道の日本海側沿岸

- 特徴

- 幅が細く1年目に採取される。粘りが強い

- 主な用途

- おぼろ・とろろ昆布、刻み昆布など

昆布ロード

昆布は日本の

食文化を支えた?!

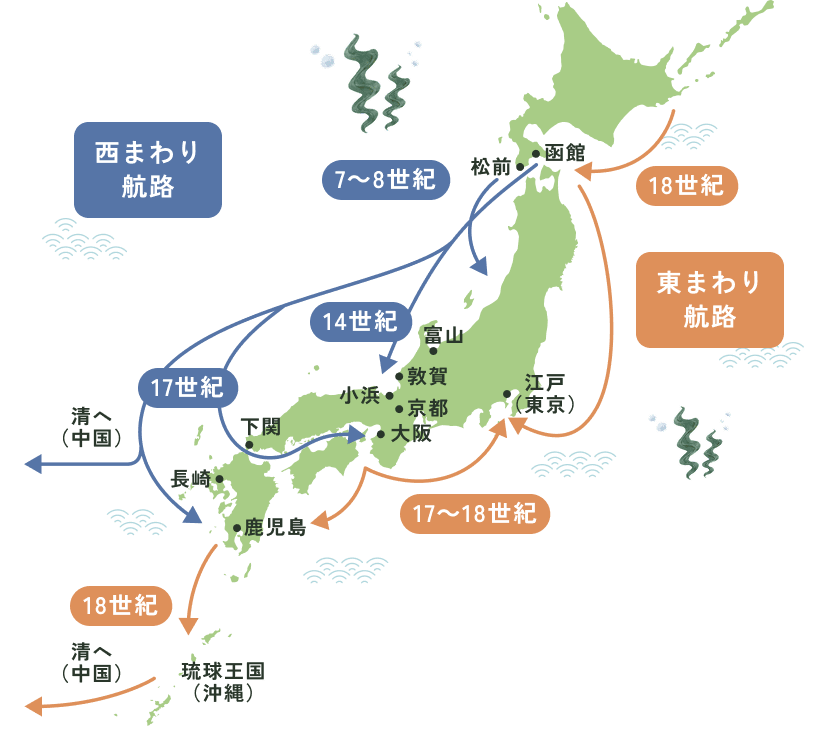

昆布を食べる地域は時代とともに広がっていきました。

室町時代には、蝦夷地(北海道)から敦賀まで船で運ばれ、そこからは、琵琶湖を船で渡り京都まで送られていました。

江戸時代には、北前船を使い下関から瀬戸内海を通る西廻り航路で大阪まで運ばれる様になり、その後17〜18世紀には、江戸、九州、琉球王国(沖縄)、清(中国)へとさらに広がっていきました。

この、昆布が運ばれた道を「こんぶロード」と呼んでいます。

昆布が持ち運ばれた時代や地域の環境によって「料理方法」や「食べ方」に違いが生まれ、個性豊かな「昆布食文化」が各地で発展してきたのです。

出典:(株)全教図「中学校技術・家庭科副読本こんぶ」

11月15日は昆布の日!

11月15日は子供たちの健やかな成長を祝う「七五三」です。「子供たちの七五三のお祝いに健やかな成長を願い昆布を食べていただきたい。

この年頃から昆布を食べる習慣をつけていただきたい」という思いからこの日が昆布の日となりました。

お店にならぶまで

厳正な検査を受けて出荷されています!

厳正な検査を受けて出荷された北海道の昆布が皆さまの食卓へ届けられています。

採取から出荷までの流れをご紹介します。

01

昆布の採取

昆布漁は早い地域では5月から始まり、9月中頃まで行われます。各浜には「旗持ちさん」がいて、夜が明けきらないうちから天候や海況を判断しています。海が凪(なぎ)ていて、昆布が一日で干しあがるような、午後まで天気の良い日に旗を揚げ、出漁の合図を出します。

昆布を採るためには、長い柄のついた「鉤棹(かぎさお)」や深い場所で使う「ネジリ棹」を用います。これらの道具を駆使して、効率的に昆布を収穫します。また、日高地方では船による採取の外に、時化(しけ)によって海岸に寄った昆布を拾う、「拾い昆布漁」も一年を通じて行われています。

02

昆布の乾燥

水揚げされた昆布は、小石を敷き詰めた「干場(かんば)」と呼ばれる場所で干します。一本一本丁寧に並べ、日光と風の力を利用して乾かし、夕方までに倉庫に運びます。途中で天候が崩れた場合は、一時的に倉庫に保管し、翌日に再び干すこともあります。養殖の昆布は、室温が70度にもなる乾燥室で乾かす方法が主流で、約10時間乾燥させます。

03

等級の選別

干した昆布は、色つや・重量・幅等の基準に従い、各等級に選別されます。その等級によって棒状にしたり、折りたたんだりと色々な束ね方をします。この作業を「選葉(せんば)」と呼びます。

04

検査・出荷

選葉された昆布が基準を満たしているか、検査機関の職員が確認します。合格した昆布だけが等級ごとにスタンプを押されます。この検査により、北海道産昆布の品質が維持されています。その後、全国各地へ出荷され、とろろ昆布や佃煮、出汁昆布等に加工・袋詰めされ、店頭へと並びます。

昆布のレシピ

昆布屋さんから聞いた!様々なレシピをご紹介

出汁を取った後の昆布で作る塩昆布

山形の出汁

野菜たっぷり昆布スープ

昆布佃煮とツナマヨおにぎり

昆布と大根のサラダ

真昆布のピリ辛メンマ風

おもち入り塩昆布ドーナツ

クーブイリチー